¿Fue quizá ese lugar mítico conocido como Aztlán?

La topografía del noroeste de México es marcadamente distinta a la del resto del país.

La Sierra Madre Oriental representa una barrera formidable a las incursiones de los seres humanos, y aún representa un desafío a los mejores esfuerzos del hombre moderno.

Hasta la fecha, tan solo una carretera y una vía de ferrocarril traspasan esta valla montañosa, cuyas cimas alcanzan alturas de nueve mil pies en algunos sitios y se desploman a profundidades mayores que la del Gran Cañón del Colorado en otras.

Para los antiguos habitantes de estas tierras, empero, la escarpada geografía no representaba óbice alguno. De hecho, florecieron en el sitio conocido como Paquimé, una de las estructuras antiguas más sorprendentes en el continente. No hay ruinas que se le comparen en México, ni en toda Mesoamérica.

Las estructuras angulares de Monte Albán y Uxmal vienen siendo estructuras suavemente redondeadas, y la gran Teotihuacán no más que un cerro escalonado.

La impresión original que recibe el espectador al ver Paquimé es la de haber visto estas ruinas antes, pero en un sitio y contexto completamente distinto.

El cerebro conjurará recuerdos de la leyenda del rey Minos de Creta y el laberinto construido por el sabio Dédalo para ocultar al temido Minotauro —una leyenda cuya cuna se encuentra a miles de kilómetros de las arenas mexicanas—.

En cierto modo, Paquimé hasta tiene un lejano eco de Mohenjo-Daro y Harappa, las ciudades muertas de la cuenca del Indo. Comparación entre las ruinas de Mohenjo Daro (arriba) y Paquimé.

Desde comienzos de la década de 1890, cuando los arqueólogos comenzaron a trabajar en serio en el norte de Chihuahua, los veredictos sobre el sitio arqueológico de Paquimé han variado de un investigador a otro y de generación en generación.

El arqueólogo Charles Dipeso, realizador de labores exhaustivas en Paquimé, apoya el concepto de esta comunidad laberíntica como un puesto comercial entre culturas totalmente distintas: la refinada Mesoamérica y las tribus menos sofisticadas del norte.

El conferencista Curt Schaafsma ha manifestado su opinión de que lejos de ser un mero puesto comercial, Paquimé y la «cultura de Casas Grandes» representaron un microcosmos autónomo que servía de nexo entre los Indios Pueblos y el sur de México.

La mayoría de los investigadores, no obstante, concuerdan que la zona ya estaba ocupada para el 7000 a.C., pero tan solo por cazadores y recolectores conocidos como «los pueblos del desierto».

Satisfechos con esta evidencia prima facie, los estudiosos cómodamente ubican a Paquimé dentro del contexto de la ocupación humana muy reciente. El cenit de esta cultura, según este concepto, habría sido entre el 1250 y el 1350 d.C., y sus muros y pasadizos laberínticos nunca dieron cabida a más de cuatro mil personas.

Paquimé contaba originalmente con «edificios de pisos» al estilo de la cultura anazasi, con una altura de tres a cinco pisos, fabricados de lodo endurecido en vez de adobe, y con escaleras de madera que permitían el acceso a los pisos superiores.

La ciudad contaba con canales recubiertos de losas que transportaban agua a los edificios desde un manantial situado a casi dos kilómetros de distancia.

La ciudad contaba con canales recubiertos de losas que transportaban agua a los edificios desde un manantial situado a casi dos kilómetros de distancia.

Pueblo Bonito, cultura Anazasi.

Los estudios arqueológicos minuciosos han comprobado que los vecinos de la ciudad se dedicaban mayormente a pulir turquesas y otras piedras extraídas de minas cercanas, o provenientes de las cercanas Arizona y Nuevo México.

Paquimé parece haberse convertido en un importante punto de traslado de turquesas del norte, destinadas al sur, recibiendo a cambio plumas de aves exóticas y conchas de caracol destinadas a los jefes de las comunidades de los indios pueblos.

El nivel de sofisticación ha sorprendido a los investigadores contemporáneos, sobre todo al descubrir la existencia de antiguos sistemas de calefacción utilizados para proveer calor a los lugares en que se guardaban las jaulas de aves exóticas.

La urbe laberíntica estaba rodeada de aldeas más pequeñas con cientos de habitantes en cada una. Las excavaciones indican la existencia de un perímetro defensivo de torres de vigilancia, tal vez destinadas a defender el emplazamiento contra invasiones.

Vista aérea de Paquimé.

Pero poco le valieron sus defensas contra los invasores del norte. Una de las tribus más feroces de depredadores y asoladores que saliera del suroeste americano condujo «razzias» tan al sur como el valle del Anáhuac durante el siglo XIII.

Según las antiguas crónicas, los depredadores vestían ropas de cuero e iban armados con arcos y flechas. Estos intrusos sin nombre estaban al mando de Xólotl, el «Alarico mexicano», quien finalmente asentó a sus seguidores en las cercanías de Tenayuca.

Resulta posible que esta marejada bárbara haya sido responsable de la destrucción de Paquimé en algún momento durante los siglos XIII-XIV, dejando la urbe abandonada antes de que el primer galeón español zarpara hacia las Américas.

Sin embargo, un osado grupo de revisionistas comienzan a opinar que hay mucho más que contar, y que las cronologías recién actualizadas son incorrectas… ¿Pudo haber sido Paquimé el lugar mítico conocido como Aztlán?

La tradición náhuatl afirma que las tribus mexicanas salieron de un lugar mítico en el norte denominado «Aztlán». Los arqueólogos lo sitúan tan al norte como Colorado y Utah, asociándolo con la cultura anazasi, particularmente con el asentamiento de Mesa Verde, Colorado.

Los cronistas coloniales tenían distintas opiniones sobre la ubicación de este sitio legendario.

Fray Diego Durán, escribiendo en el siglo XVI, sugirió que las tribus «nahuatlacas» (parlantes en náhuatl) de la que formaban parte los aztecas provenían de «una serie de cuevas en Teoculuacán, conocida también como Aztlán, una tierra que se nos ha dicho yace al norte en tierra firme, junto con la Florida».

Los declarantes nativos del sacerdote español seguramente le advirtieron sobre lo que sostenían sus propias tradiciones: que las siete tribus salieron de «las siete cuevas» para buscar las tierras al sur. Partida de los aztatecas de la isla, ilustración del Códice Boturini.

El buen fraile estaría sorprendido al saber que los aztecas sintieron suficiente curiosidad sobre sus propios orígenes bajo el reinado de Moctezuma Ihuilcamina (‘flechador del cielo’) que dicho monarca mandó a sus cortesanos a emprender lo que hoy llamaríamos una «misión de observación» sobre el origen de su raza.

El buen fraile estaría sorprendido al saber que los aztecas sintieron suficiente curiosidad sobre sus propios orígenes bajo el reinado de Moctezuma Ihuilcamina (‘flechador del cielo’) que dicho monarca mandó a sus cortesanos a emprender lo que hoy llamaríamos una «misión de observación» sobre el origen de su raza.

Le tocó a Cuauhcoatl, el historiador de palacio, informarle al príncipe azteca que Aztlán significaba ‘blancura’ y que se trataba de una tierra colmada de aves acuáticas de todas las descripciones, peces y vegetación ribereña.

No obstante, la Crónica Mexicana redactada en náhuatl por don Fernando Tezozomoc indica que «la Aztlán de los antiguos mexicanos se encuentra en el sitio hoy conocido como Nuevo México… había bosques, cuestas, desfiladeros, sembradíos de dulces plantas de maguey (agave)… cuando partieron hacia donde nos encontramos, lo hicieron a pie, cazando y comiendo ciervos, liebres, bestias, víboras y aves. V

iajaban con sus zurrones de cuero, comiendo cualquier cosa que cruzara su camino…». Resulta obvio que los cronistas no están de acuerdo en cuanto a las características físicas de los sitios que nos ofrecen.

Para fines del siglo XIX, el libro México a Través de los Siglos de Alfredo Chavero presentaba la idea que las tribus nahuatlacas eran una de las razas más antiguas del planeta, que Aztlán era su reino original, y que tenían a Paquimé por capital.

Este imperio náhuatl, a falta de nombre, se dislocó cuando parte de sus pobladores se dirigió al sur, hacia el altiplano mexicano. Rumores sobre la existencia de esta rara ciudad geométrica llegó a los oídos de los conquistadores.

Con la cultura azteca sojuzgada, se desplazaron al norte para realizar más conquistas, pero su progreso frenó con la fundación de Culiacán (Sinaloa) en 1531 debido a la naturaleza fiera de los habitantes de esas regiones desérticas.

Aun así, las extrañas y maravillosas narraciones de Alvar Núñez Cabeza de Vaca serían el catalizador que impulsaría a las tropas españolas hacia el norte nuevamente. Cabeza de Vaca había sobrevivido el naufragio de una expedición destinada a conquistar la Florida.

El desventurado soldado y tres compañeros se salvaron del desastre y trabaron amistad con las tribus nativas que encontraron en el camino.

Vestidos con las pieles que les regalaran los nativos, los náufragos pasaron ocho años vagando por la amplia faja de territorio entre el rio Misisipi y el golfo de California.

Eventualmente llegaron al norte de México (Nueva Galicia), dominada por el temible Nuño de Guzmán, quien se burló de ellos y los envió a la Ciudad de México en grilletes.

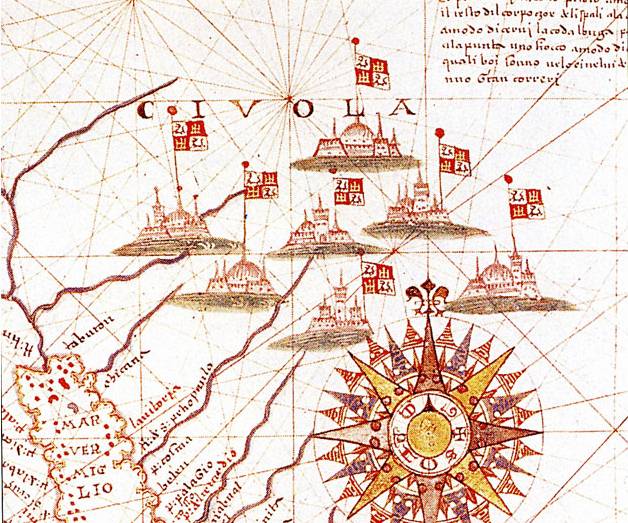

Pero la supuesta riqueza de los reinos de Cíbola y Quiviria, incrementada por las narraciones sugerentes de Cabeza de Vaca, hicieron que el recién nombrado virrey Antonio de Mendoza enviase una expedición en 1540 con el fin de subyugar a los «cibolos» y adueñarse de sus tesoros.

La desilusión sufrida por los supuestos conquistadores es legendaria. Las siete ciudades de Cíbola ingresaron a las filas de otros reinos como el del Preste Juan y El Dorado, fruto de la mente humana.

Antiguo mapa representando las siete ciudades de Cíbola.

No obstante, la fallida expedición dio lugar a una visita posterior en 1565 por Francisco de Ibarra, quien legaría al futuro una de las mejores descripciones de Paquimé, una ciudad que parecía «haber sido fundada por los romanos…llena de casas señoriales de gran altura y fuerza, con seis o siete plantas y torres, amuralladas como fortalezas».

Ibarra no escatimaba en sus descripciones: «La ciudad tiene patios amplios y hermosos, cubiertos con grandes losas parecidas al jaspe… y muros pintados de distintos colores».

La ciudad, según las tribus locales, había estado abandonada desde que sus pueblos tuvieron conocimiento de la zona. Le informaron al cronista que ellos no estaban relacionados de ninguna manera con los personajes extraños que habían vivido dentro de esta simetría tan exacta.

Durante el auge en el interés por la criptoarqueología durante los ’60 y ’70, ciertos autores presentaron hipótesis inquietantes sobre el origen de los misteriosos toltecas, olmecas y hasta los mayas. Algunas de estas teorías llegaron a asignarle un origen extraplanetario a estas culturas poco conocidas.

Según Manuel Amabilis, autor de Los Atlantes en Yucatán, los toltecas eran sobrevivientes del hundimiento de la Atlántida que se habían establecido en México.

Desde Tula, su capital, estos postaltantes se esparcieron por la tierra, regando su influencia tan lejos como la actual Chihuahua. Paquimé, cuya extraña arquitectura presenta ciertos rasgos toltecas, pudo haber sido un puesto de avanzada, haciendo de ella una ciudad mucho más antigua que ninguna otra en América del Norte.

Los investigadores ortodoxos, aferrados a sus cronologías, insisten que la «cultura de Casas Grandes» floreció durante el interregno de las culturas tolteca y azteca. Siguiendo semejante trayectoria, existen tan solo unos cuantos grados de separación entre la creencia en la Altántida y la creencia en los ovnis.

Mientras que la arqueología se opone a semejantes postulados, los desiertos del norte de México están llenos de indicios de vida que no es humana.

Seres de grandes cabezas Chihuaha y Sonora son el hogar ancestral de los enigmáticos tarahumaras, cuyas creencias fueron recogidas por Carl Lumholtz, el investigador del siglo XIX, quien enfrentó el paisaje casi lunar del desierto de Altar y las profundidades de Barranca del Cobre para convivir con esta cultura.

Seres de grandes cabezas Chihuaha y Sonora son el hogar ancestral de los enigmáticos tarahumaras, cuyas creencias fueron recogidas por Carl Lumholtz, el investigador del siglo XIX, quien enfrentó el paisaje casi lunar del desierto de Altar y las profundidades de Barranca del Cobre para convivir con esta cultura.

Los tarahumaras expresaron el concepto de que los humanos no siempre habían sido los principales habitantes de la región.

Los cocoyomes – como los denominaba la tradición tarahumara —eran seres de baja estatura y cabeza grande que no consumían maíz, el alimento principal de las Américas, y solo se nutrían del agave—.

Esos seres ocupaban las cavernas en lo alto de los desfiladeros y bajaban a los ríos a beber durante la tarde, puesto que no soportaban la luz solar. Carl Lumholtz. Foto de archivo. La tradición nativa afirma que los cocoyomes con sus grandes cabezas «se volvieron insoportables» y que el sol bajo a la tierra para eliminarlos.

Los pocos sobrevivientes huyeron a las profundidades de las cuevas. (Lumholtz, Carl. El México Desconocido, Traduc. al castellano por Balbino Dávalos, Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1904). ¿Serían estos seres no humanos los arquitectos originales de Paquimé, y los responsables de su extraña configuración?

Francisco Ochoa, periodista e investigador ovni, considera que la leyenda de la destrucción solar puede referirse a un OVNI que por razones desconocidas se llevó o destruyó a los cocoyomes. Hasta nuestros días, cuando se ven luces inexplicadas sobre la zona, los nativos las asocian automáticamente con estos seres enigmáticos.

Podemos aportar un dato muy interesante a estas alturas: en 1936, el poeta y dramaturgo surrealista Antonin Artaud visitó el norte de México consumido por el deseo de conocer a los tarahumaras, y en sus propias palabras «buscar las raíces de una tradición mágica que aún puede encontrarse en su suelo nativo» (Voyage Au Pays des Tarahumaras, Parisot, 1944).

Ritual atlante

Al igual que Lumholtz, la búsqueda de Artaud le llevó a Barranca del Cobre, a caballo y con un guía nativo. Eventualmente alcanzó el corazón de las tierras tarahumaras justo a tiempo para ver presenciar una ceremonia nativa que le dejó atónito: el degollamiento ritual de un toro, idéntico a la ceremonia que describe Platón en su dialogo Critias.

Los gobernantes de la Atlántida, según Platón, se reunían al ocaso frente a un toro recién degollado mientras que sus sirvientes recogían la sangre derramada en copas, entonando cantos funerarios hasta el día siguiente.

Los gobernantes de la Atlántida, según Platón, se reunían al ocaso frente a un toro recién degollado mientras que sus sirvientes recogían la sangre derramada en copas, entonando cantos funerarios hasta el día siguiente.

Posteriormente, cubrían sus cabezas con cenizas y los cánticos cambiaban de tono a la par que el círculo en torno al animal muerto se hacía más estrecho.

Toro representado en la cultura minoica.

Artaud escribiría posteriormente: «Los tarahumaras, a quienes considero descendientes directos de los atlantes, aún cultivan este ritual mágico».

El poeta pasa a describir el rictus de dolor indescriptible en la boca del animal, la manera en que los nativos recogen su sangre en jarras, y los bailarines que ostentan coronas espejadas, con delantales triangulares parecidos a los que se utilizan en la francmasonería.

«Cantaron entonces un cántico lúgubre, un llamado secreto de una fuerza oscura e inimaginable, una presencia desconocida del más allá…». Por el resto de sus días, Artaud se vería quejado por imágenes de pesadilla como consecuencia de su estadía entre los tarahumaras.

Por Scott Corrales.