Desconocido para la mayoría de los científicos, Andrew Crosse, manipulando la energía eléctrica y lanzándola durante un mes contra diversas sustancias en reacción, logró crear un ser extraño con aspecto arácnido. Un ser vivo surgido milagrosamente de la nada.

Andrew Crosse, el doctor Frankenstein real

Andrew Crosse, el doctor Frankenstein real

Para saber cómo se desarrolló esta enigmática historia hemos de viajar a Fyne Court, Inglaterra, al invierno de 1837. La tormenta caía con fuerza. Los animales se habían refugiado en los cobertizos. En la segunda planta, a través de un estrecho ventanal surgió una luz.

Andrew Crosse trabajaba en su laboratorio; deseaba llevar al límite las infinitas posibilidades de la recién descubierta energía eléctrica. Crosse había estudiado en el Brasenose College de Oxford y por su casa habían pasado personalidades Benjamin Franklin y Joseph Priestley. No era un mediocre; sabía bien lo que hacía.

Sobre un armazón de madera construyó una especie de embudo de cristal que iba expulsando, a través de un gotero, la sustancia líquida sobre una piedra electrificada de forma continua. Todo el conjunto estaba perfectamente limpio, desinfectado y aislado, sin posibilidad de que se introdujeran en él elementos extraños.

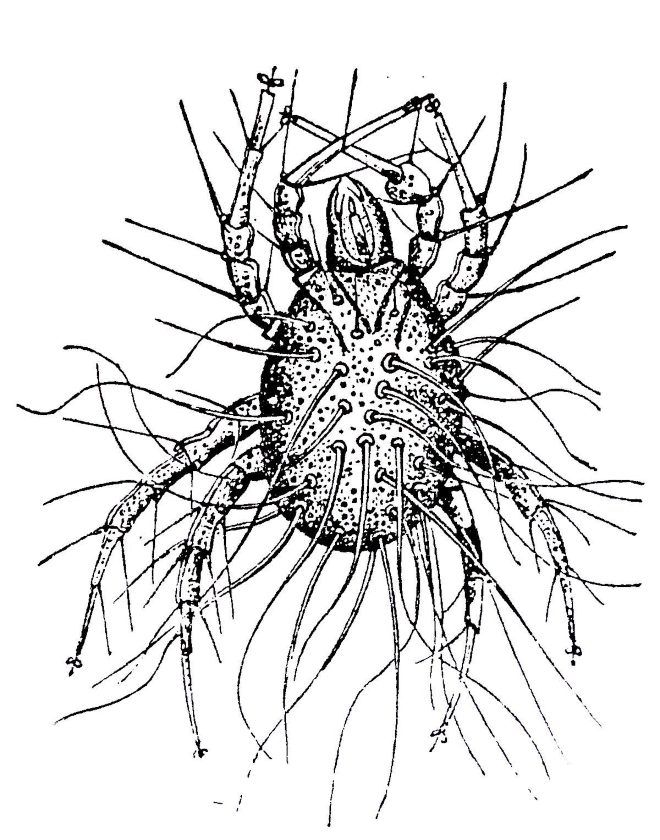

Lo que ocurrió después fue milimétricamente descrito por el científico en su diario: «A los 14 días de comenzar el experimento observé a través de la lente unas pequeñas carnosidades blanquecinas que salían más o menos del centro de la piedra electrificada. El décimo octavo día crecieron, emitiendo siete u ocho filamentos, cada uno de los cuales era mayor que el hemisferio sobre el cual se había desarrollado.

El vigésimo día estas formaciones habían tomado el aspecto de insectos perfectos, dispuestos en posición lineal sobre algunos pelos que parecían constituir su cola. Hasta este momento sólo había pensado en ellos como incipientes formaciones minerales.

Pero el día vigésimo octavo las minúsculas criaturas movieron las patas. Debo decir ahora que quedé sorprendido. Unos días después se separaron de la piedra moviéndose a voluntad…».

Aquellos ácaros con apariencia de arácnidos blanquecinos, con pelos y filamentos rodeando su cuerpo, estaban vivos. Recorrían la minúscula piedra y el cristal, moviendo sus desagradables quelíceros, acariciando la superficie del microscopio.

En aquel laboratorio sellado, en la soledad de la campiña inglesa, se había producido un milagro inesperado. El científico, impresionado por lo sucedido, envió un detallado informe a la Sociedad Eléctrica de Londres en el que aseguraba que «después de varios meses han surgido más. Los ácaros mueren al entrar en contacto con el propio líquido del que han surgido.

Es muy extraño que en una solución altamente cáustica y en una atmósfera de gas oxihidrógeno llegara a aparecer un ácaro.

Es muy extraño que en una solución altamente cáustica y en una atmósfera de gas oxihidrógeno llegara a aparecer un ácaro.

Todas las comprobaciones que he efectuado han demostrado que ni en la sustancia examinada, ni las probetas había traza de insectos ni huevas».

El descubrimiento fue recibido, como no podía ser de otra manera, con escepticismo. Pero también con interés. El científico W. H. Weeks, de la Universidad de Kent, fue el encargado de repetir el experimento.

Mientras tanto, el sensacional hallazgo de Crosse llegaba a oídos del director de la Wenstern Gazette. De este modo la noticia alcanzó todos los rincones del Reino Unido. Y el escándalo fue considerable porque aquel hombre jugaba a ser Dios.

Muchos criticaron a Crosse, y otros, como el mismísimo Faraday, salieron en su defensa. Cuando más turbia se mantenía la disputa, los experimentos de Weeks, el encargado de repetir la operación de Crosse, demostraban que se había logrado dar vida a una minúscula criatura repitiendo paso a paso las instrucciones del científico.

Y él, maltratado por la sociedad y por el propio entorno científico, se retiró definitivamente a su finca de Fyne Court. No sin antes demostrar que la futura obra de Mary Shelley, Frankenstein, llegado el caso podía ser algo más que una novela…

17 de Julio de 2020 (12:50 CET)

No hay comentarios:

Publicar un comentario